大原

大原

《40年のあゆみ》

平成8年の映像を公開

自分が東大を目指した訳

自分が始めて「東大を目指そう」と考え、それを周囲の人に言ったのは、中学生のころだったと思う。なぜ急にそんなことを考えたのかと思い返してみた。自分が中学生のころ、大原先生の教室に通っていた一学年上の人たちが急に東大、京大を目指すと宣言しだした。そのころの自分は東大や京大について、それが大学の名前であり、凄いところなのだということ以外何も知らない無知な中学生であった。しかし「あの人たちに目指せる位のところだったら、自分もがんばればなんとか合格できるだろう」と幼いながらに考えて、自分もそこを目指すという旨のことを言った。

しかし、中学生のころの自分にとって大学受験という出来事は、はるか遠くに感じられるものだったようで、その後もそれを撤回することはせず、未来の東大受験生という居心地のいい立場にだらだらと収まっていた。転機は高校受験とともに訪れた。通っていた中高一貫校の内部試験に失敗して、他の高校を目指さなければならなくなってしまったのだ。幸か不幸か都立の日比谷高校にご縁があり、合格することができた。しかし、そこで今までに人生における最大の問題が発生した。日比谷高校は全国屈指の進学校である。そこに合格・入学したことで東大を目指すという目標が、俄然現実味を帯びてしまったのだ。それまでは夢物語であった大学受験へのカウントダウンが始まった。

高校時代の自分の学力は、東大はおろか早慶を目指すことさえおこがましく思われるものだった。しかし、いまさら東大受験をやめたと言うわけにもいかず、高校時代はあっという間に過ぎ去った。気づけば自分は高校三年生になっており、『受験』というワードがあちこちで聞こえはじめた。高三の八月になってようやく自分は「このままではまずい」ということに気づいた。

そこで、自分がしたことは自分の東大受験の責任を他人に転嫁することであった。具体的に言うと、大原先生に対して、「自分はもともと東大に行きたいなんて思ってなかった。それを日比谷を受けさせて、挙句東大まで受けなければいけないようにしたのは大原先生ではないか」と不満と不安をぶちまけた。

その修羅場も無事に収まり、いよいよ受験まであと一ヶ月という時期がやってきた。

■ 2010年5月

ちょっとかっこよく書きすぎてしまったので、現実の、等身大の自分に戻ってもう一度書き直します。

しかし、情報資料は全て事実です。

■ 2010年8月

六月、七月はドイツ語の勉強に、八月は21世紀の自動車産業の姿を考察するレポートの作成に時間を費やした。また、九月からサークルの活動としてテニスを始めた。これらの活動を通して自分が学んだことが一つある。それは、基礎の大切さである。勉強やスポーツ、何においても最初は基本的なことから始める。ドイツ語は基本的な単語から、テニスは正しい球の打ち方から。それらはとても簡単に感じられる。だから、それを疎かにして先に進んでしまうことが多い。基礎がなくてもある程度は我流のやり方でやっていける。しかし、あるレベルを境に基礎を完璧に身につけていなければ決して解けないような問題が現れる。そこから基礎をやりなおそうとしても一度身についてしまった癖を修正するのは、零から新たに学ぶよりもはるかに難しい。自分が何かを極めようと思うなら、最初の段階で基礎を徹底的に身につけておくことが肝心なのだと理解した。極めるということは基礎を完全に身につけることなのかもしれない。

■ 2010年12月

■ 2010年12月自分が東大を目指したきっかけは本当にくだらないものであった。自分の東大受験の原動力は何かと問われたら、「見栄」と「復讐心」の二つしかない。

「東大」という言葉に初めて触れたのは自分が中学生のときだった。ある日大原先生の教室にお伺いしたら、一つ上の学年の人たちと大原先生のあいだで将来どの大学を受けるという話が行われていた。そこでは、「東大」や「京大」、「上智」といった大学の名前が挙げられていた。自分にはそれらの大学がどんなものなのか(そもそも、大学というところがどういうところなのかすら)さっぱり分からなかったが、ここで黙っていたら、何となく負けたことになりそうで「自分も東大を受ける!!」と言った。

何故か自分のその言葉だけが大原先生の心に残ったようで、気がついた時には本気で東大受験をしなければならなくなっていた。正直、自分には訳が分からなかった。今でも何故そうなったのか分からない。ただ、その頃の自分は根拠もなく「自分はやればできる人間だ」と思っていたようで、「高校に入ってから頑張れば、何とかなるだろう」とそれを訂正することもなく周りからの「凄い!」という言葉に喜んでいた。常識で考えたら、そんな安易な考え方をする人間が高校に入ったからと行って頑張る訳がない。本当に、なんて馬鹿だったのだろうと思う。

いつの間にか、自分が東大を受けることは教室の内外では当たり前のこととなっておりそのうちに「凄いね」と言われることもなくなっていた。そうなっても、あれだけ「凄い!凄い!」と言われておきながら、「東大を受けるのをやめる」と言うことはあまりにも格好悪く感じられてできなかった。今考えれば、少しでも早くそれを言ってしまってこの呪縛から解放されればよかったと思う。それでも、自分は見栄を張り続け、最後の最後までそれを言い出すことはできなかった。

もう一つの原動力を冒頭で「復讐心」と書いたが、それはあくまでも建前である。小学校、中学校の九年間自分はいじめられっこだった。今考えれば、自分にも悪いところはあるのだが、そうであっても頭にくることに変わりはない。いまでも、自分を虐めていた人間に会うことがあったら言ってやりたい言葉は自分の中に山ほどたまっている。彼らを見返す方法としてたしかに「東大生」という肩書きは有効だ。「可哀想な自分」をアピールして手心を加えてもらおうと思い、怒られているときに大原先生にそれをお話したことがあった。その言葉はどうやら先生の心にジャストミートしたらしく、結果として受験勉強がさらにハードになった。日比谷に入ったことで復讐心を満足させ、大学は早慶位でいいやと思っていた(実際に受かる力なんて持っていなかったにも関わらず、なんと贅沢かつ身の程知らずな考えだろう…)自分にとってみれば、「墓穴を掘る」という行為そのものでしかない。そう考えると、生まれてこのかた自分は墓穴を掘り続けている。考えようによっては東大受験そのものさえも墓穴を掘ったことの副産物とすら言えるかもしれない。

模試の結果は気にするな

高校生になってから模試を受ける数が急増した。中学時代まではほとんど模試を受けなかったからだ。駿台予備校や河合塾で、センター模試や記述模試、東大模試を受けた。それらの模試では東大を第一志望とし、早慶を第二志望としていた。東大はおろか早慶でさえE以外の判定が得られなかった。滑り止めとしていた私立でさえ、よくてBへたをすればDという状況だった。今思えば、それでもなお志望校のレベルを下げなかったことは無謀としか言いようがない。おそらく、大原先生や両親がその結果を他人のものと比較しようとなさらなかったからだと思う。今考えれば、よく心が折れなかったなと感心する。

その悲惨な模試の結果は直前になっても変わらなかった。現役時代、最後に受けたのは12月に行われた駿台のプレセンター模試だった。そこでも判定は滑り止めの大学以外すべてDかEだった。もちろん東大はE判定である。滑り止めでさえBかCだったと思う。高校時代の友人たちの多くは東大志望であり、模試の結果が返ってくるとお互いに見せ合った。中でも優秀な人はすべて理系であり、自分と同じ文系でそこまで優秀な人はいなかった。そのため「文系の人間がメジャーな模試で東大を志望してA判定を貰うのは実は不可能なんじゃないか。A判定はある種の都市伝説か、予備校の陰謀なのではないか」と本気で思っていた。

受験直前の一月になっても自分には「自分が大学(東大)受験をする」ということにリアリティーが感じられなかった。センター試験の三日前に朝九時まで寝坊をして大原先生に、「そんなことで受験がうまくいくわけがない。今は学力よりもその心のたるみ方のほうが問題だ。」と怒られた。しかし、今考えると、当時の自分の学力は問題にすらならないようなレベルだったのではないかと思う。

幸いなことに、センター試験では九割弱ほどの好成績を残すことができ、足切りは通過できた。それでも自分には東大がリアルなものとして捉えられなかった。東大受験直前の二月中旬に大原先生に「東大ってどんな人が行くのですか?」とお尋ねしたことは今でも覚えている。どんなに頑張っても自分と東大が結びつかず、自分が東大生になる。(自分が東大に受かる)という未来を想像することができなかった。東大模試などに行くとみるからに「受験生」というような人ばかりがいて、自分がとても場違いな存在であるように感じた。

「東大」というとらえどころのないイメージに戸惑っているうちに、気づけば東大の試験日の前日になっていた。

プレッシャーは自分が作る

東大の試験当日にもかかわらず、自分には東大を受ける実感がなかった。早稲田の入学試験の日も、センター試験の日も同じだった。いつもと同じように起きて、普通に食事をして家を出た。当日はプレッシャーがまったくなかった。なぜだろうかと考えた。

ひとつには、受かる気がまったくしなかったという理由がある。プレッシャーは欲が作る。自分の場合には欲が生まれるほどの実力すらなかった。どうがんばっても受かるはずがない。すくなくとも試験を受ける前の自分は心からそう思っていた。

二つ目の理由は、自分に自信を持てていたことだと思う。受験の日にいたるまで、幾度となく大原先生に怒られた。センターの直前に怒られたということはすでに書いたが、さらに、東大の試験日の前日にも「気構えがなっていない。そんな状態では受ける意味すらない。その心のまま試験を受けるくらいならいっそのこと試験を受けるな」と怒られた。

それらの経験は確実に自分の精神を強くした。恐怖に耐えられるようになったという意味ではない。自分の心の中に自信を持てるよう部分ができたのだ。それは、「たしかに、個々にいる人たちはそれなりに頭はいいかもしれない。しかし、この中の誰があれほど恐ろしい(非常に失礼な表現だがこれ以外に表す言葉が見つからない)怒られ方を経験したことがあるだろうか。あの恐ろしさに耐え切った自分に比べたら、こんな連中はたいしたことがない。」という自信だった。馬鹿馬鹿しく思える感覚かもしれないが、これは非常に大きな自信だった。こういった自信が周囲に飲まれないようにしてくれると自分は確信している。

最後の理由として、持続が自分に力を与えてくれたということがあげられる。高校三年の夏から、毎朝六時に近くの神社にお参りに行くことを習慣とした。その本質は神頼みではなく、ある種の「行」だった。正直、自分は早起きするのが苦手だ。何度もやめてしまおうと思った。そのたびに「こんなことも続けられないような弱い心では東大に合格することなど絶対に無理だ」と自分を叱咤してなんとか、東大の合格発表の日までは続けた。その経験は上の怒られたことと同様に自分に自信を与えてくれた。具体的に言うと、「この、多くの受験生の中で、自分のように受験の日まで何かひとつの行為を習慣として続けた人はいないだろう。」という自信だった。

そのおかげで、パニックや緊張とは無縁の万全の状態で問題に取り組むことができた。あの経験がなかったら、勝負にもならなかっただろうと思う。無事にすべての試験が終わった後、自分が得た手ごたえは微妙としか言いようのないものだった。自分の中で受かる確率は45パーセントぐらいだろうと感じていた。終わってから家族に「下手をすれば、下手をするかも」というメールを送ったのをいまでも覚えている。その一方で、どこかであきらめてもいた。試験が終わった後、大原先生の教室に向かう際に大学から渋谷駅までわざわざ30分以上かけて同じ高校の友達と歩いて帰った。今考えれば、あれは自分なりの現実逃避だったのだと思う。

結果を思って一喜一憂しているうちに、合格発表の日がやってきた。

『不合格』の時のショックの乗り越え方

東大の合格発表の日までに、そのほかの私大の合否は全て明らかになった。私大の中で自分が受験したのは早稲田大学の政治経済学部経済学科、法学部、人間科学部人間科学科だった。この全てをセンター利用と一般試験の両方で受けた。その時点では入試の点数はわかっておらず、合否のみが分かっていた。人間科のみがセンター利用で受かっており、そのほかは全て落ちていた。

東大の合格発表は3月10日の午後1時から東京大学の本郷キャンパスで行われる。合否を知るためには自分で本郷キャンパスに行って掲示板に、自分の番号があるか確認しなければならない。受かっている場合は合格通知がその日のうちに来るが、落ちた場合は何も連絡がないので自分が落ちたから通知が来ないのか、受かったけど通知が届いていないだけなのかを判断できない。

合格発表の日、自分は12時半ごろに起きたと記憶している。現実を見るのが怖かった。どんなにがんばっても、掲示板に自分の番号がある、つまり自分が合格しているというイメージをもつことができなかった。毎晩のように合格発表の夢を見た。いやだなと思いながら、本郷キャンパスに行った。そこに向かう道の途中で何人もの中学・高校の同級生とすれ違った。ほとんどの人が浮かない顔をしていた。泣いている人もいた。それを見るたびに前に向かって歩くのがさらにつらくなった。一歩ごとに絶望に近づいているような感じがした。

結果は不合格だった。不思議とそれほどショックは受けなかった。今考えると、ショックを受けなかったではなく、ショックを受けているとい事実を自分が拒絶していたのかもしれない。もうひとつのショックを受けなかった理由としては後期試験の存在があった。現役生のときは、「自分のセンターの点数では、後期の足きりに引っかかるだろう」と思い、東大ではなく、一橋に後期試験の願書を出した。東大と一橋では、試験科目も問題の傾向もまるで違うので、頭を対東大用の状態から対一橋用の応対に切り替える必要があった。そのため、へこんでいる暇がなかった。一般に「つらいことがあったら、まずは目の前の物事に取り組んで、手足を動かせ。そうしていれば、気づいたときには自分はそのつらさを乗り越えている」という。それは受験についても同じだと自分は思う。ただ、このときの取り組む対象は自分にとってつらいものであるほうがいい。この時期に自分が好きなものに取り組むとそこに逃避してしまう。

自分はもともと英語が苦手で、数学が得意だったのでもっぱら数学の過去問を解きその分析をして試験に挑んだ。結果は不合格であったがそれについては今ではむしろ感謝している。もしあのまま受かっていたら、今頃自分は東大生ではなかっただろうから。

全ての試験が終わり浪人生となることが決定した後、しばらくしてから各大学の入試試験の点数が届いた。

先生との20年 記憶に残った学習①

新聞紙

小学校低学年のとき、新聞紙と白いのりで人の形を作った。自分よりも大きかったその新聞で出来た人が原人だったことは、忘れてしまっていた。でも、あの作ったときの、手の感覚とのりが乾くと新聞紙がすごく固くなった驚きを今でも覚えている。ただの、新聞紙から丈夫な人が生まれた。

メリーゴーランド

小学生のとき見開き4ページの飛び出す絵本を作った。ただの飛び出す絵本ではなく、表紙と背表紙くっつけると円柱のようになり、その中に2階建て(全部で8部屋)の家を作った。クローゼットやお風呂など細かいところまでこだわった記憶がある。難しいのは階段だった。2階の床の穴を開ける位置を決め、切込みを入れるときはどきどきした。また、折り曲げて3次元を2次元にすることは出来たとしても、本のページを開くと自動的に2次元から、3次元にはなかなか出来なかった。

先生が持ってきてくださった実際の外国の飛び出す絵本は、私にはメリーゴーランドのようにも、お城のようにも見えた。それが、閉じると一冊の本になる。最後に表紙と背表紙が赤いリボンで結ばれていた。あの、あっという間に、夢の世界が広がる本に少しでも近づけようと夢中になった。

ニュートン

先生のお教室に何台かのコンピューターがあり、小学校2年生の頃、はじめてコンピューターで遊んだ。コンピューターにはそれぞれ名前がついていて、私が覚えているのは”ニュートン”。そのニュートンで立体図などを作成していた。コンピューターに触れる喜びは、今でも忘れられないくらい嬉しかった。

ねんどの秘密

先生の粘土はとても気持ちがいい。その秘密はずーっと知らなかった。この間はじめて先生が小麦粉と葡萄の種の油でその日の朝に粘土を作っていることを知った。先生が「この粘土だったら子どもが食べても平気でしょう。あなたたちがお母さんになったときは、こうやって遊ぶのよ」と教えてくださった。ヨーグルトのカップに手作りの粘土、これでバスタブが作れるともおっしゃっていた。

教科書レプリカ

小学校のとき、理科と社会の教科書を丸っきり全部写すということをやった。写真も全部、完全に写す。1単元かとにかく全部写したとき、先生が「やればできる」と教えてくださった。私は電気回線の絵を何度も描いたことがすごく記憶に残っている。とくに人の手が入っている写真のときは難しかった。

先生との20年 記憶に残った学習②

セロハンテープ

小さな頃、折り紙を三角8枚に切って決められた枠に入れるという問題を解いていた。枠に折り紙をあてはめて出来ると、先生はセロハンテープで貼るのも勉強と言っていた。最も短いテープで確実に貼れる方法を考える。私には、問題を解くのと変わらないぐらい難しく感じた。

はんだごて

小学生のとき、手で小さなハンドルを回転させることによって電気を起こすラジオを作った。ラジオ作りで一番印象的だったのは”はんだごて”。小さなパネルの回線をはんだごてでつないでいったときの独特のにおいが忘れられない。

太陽とお月様

小学生のころ、週に1回リベートの時間があった。テーマは『太陽とお月様』とか『砂糖と塩』、『海と波』など。1人の審判と2つのグループに分かれて行う。いいところを探して主張しあうリベートは一週間の中で楽しみな時間だった。中でも、1番印象に残っているテーマが、『太陽とお月様』。「お月様は太陽がないと輝けない」とか「お月様はほっとするけど、太陽はほっとしない」、「お月様にはお月見の日があるけれど太陽を見る日はない」、「太陽がないと植物は死んでしまうけれど、お月様がなくても大丈夫」などいろんな意見があった。

私は、確かお月様グループだった。本当は太陽のほうが好きだったけれど、太陽グループに負けないように必死でお月様のいいところを探したのを覚えている。

農耕民族、騎馬民族

歴史を学ぶとき、小学生の頃から、いつも先生が教えてくださったのは、農耕民族と騎馬民族の違いだった。扉をひとつとっても、ドアと引き戸、ノックの仕方も手の向きが違う。他にもベッドと布団、ピストルと刀、など。思考や文化の違いを学ぶのはすごく面白かった。そんなお話の中で握手をするときは絶対に目を見ること、道をきかれた時は、鞄を置いて答えること、傘の持ち方を覚えた。

心理ゲーム

講習会の補講で先生が教えてくださる心理ゲームは本当に面白い。最初に、紙を折って縦3、横3の9つのます目つくる。そのます目を自分の陣地として、”敵が攻めてきたときにどの場所にいるか”9つの中から選んで印をつける。また、”最愛の人がいたときの自分の位置と相手位置”を書き込む。

別のます目には、”クラス全員が順番に注射をする、その注射の生存率は50%のとき、自分のすわる位置”を想定して印をつける。

こうして、先生がいろいろな状況を話してくださって、印をつけると自分の姿が見える。私はいつも、まわりの人を見て不安や焦りがどんどん膨らんでしまうとそれだけで、もう押しつぶされてしまう。でも、私が私の性格を一番知ることができたなら、本当の自分の力、もしくはそれ以上を発揮できるのかもしれないと思った。

先生との20年 記憶に残った学習③

2次元の中に3次元を

問題もテストも授業のノートもエントリーシートも全て、2次元の中に3次元の世界があることを学んだ。先生は紙を重ねた部分と1枚の部分を作り、窓のそばにいって光にあてて見せてくださった。そのときの紙の色の違いが鮮明に頭に残っている。自分の目にはテーブルの上に置いてあったときのように普通の紙(2次元)に見えてしまうけれど、物事には、相手の人がいて、相手の人がいる限り3次元の世界が必ずあるということを意識しようと思った。

音楽

就職試験や、入試など必ず音楽をきいていくことと、と先生がおっしゃっていた。音楽は心臓の鼓動と一緒なんだと先生は言う。確かに、「この音楽があれば、自分はお嬢様のようになれる」などそんな自分に合った曲を見つけることができたなら、すごく強くなれると思った。

本を読む

今まで、1冊最後まで読みきった本といえば、ヘルマンヘッセの『車輪の下』しかない。大原先生が、”本当の愛とは何か”と、”本の読み取り方”を、車輪の下を通して教えてくださった。1冊全部ではないけれど、印象に残っている本は、小学生のときに、先生に教えていただいた『オオカミに育てられた少女カマラ』と、大学生になってからの『自由からの逃走』。先生が教えてくださる本の読み方は、自分に置き換えて、いつも、自分自体をもう一度考える。

直線で曲線を描く

昔の資料を整理していると、小学生の頃の講習会の資料があった。一番上にあったのは、直線で、曲線を描くというもの。今、思えば二次関数の原点のような問題だった。線と線を結んでいくと曲線が表れる。2・3枚目では、応用編を自分で座標軸を書いて作っていた。昔から、先生のテキストは、三角形の内角の和はなぜ180度かを考える問題や、定規だけで円を描く問題など、大学生の今になっても考え込んでしまうような問題だった。幾何に学年は関係ないと実感する。

グラフ

先生に教えてもらった高校の物理は、教科書のグラフをコピーして、切り張りし、”グラフの説明をできるか”だった。テスト前の土壇場でも、この学習を落ち着いてやると、テストができる。先生が、これは重要、というグラフが理解できると、テストはすごくよかった。

グラフを読み取る学習は、幾何クラスで、小学生の頃から繰り返し学んでいた。棒グラフや折れ線グラフの特徴、グラフの中で見るポイントが分かると方程式を作ることができる。方程式ができれば、問題は解ける。私は、グラフによくある『時間』が関わる問題は最初すごく苦手だった。グラフの問題になると、ポイントが分からなくって、自分でます目を書いて、そこにグラフを書き直していたことを覚えている。何度も問題をやっているうちに、高校の時には、グラフが好きになっていた。

先生との20年 記憶に残った学習④

えんぴつ

いつ、先生に教えていただいたかはわからないけれど、授業の始まる前にとがったえんぴつを5本くらい机の上に用意しておくというのが、ルールだった。私は、コンピューターでいろんなことをするようになり、そのルールを破ってしまっていた。でも、先生が作業されるのを見て、やっぱり真剣に考えるときはすごく大事なことなんだと思った。その作業というのは、えんぴつを順番に削っていき、全部で8本くらいをきれいに並べてから、資料をお読みになっていたこと。先生は、本当にすべて、体験・経験に基づく知恵を教えてくださる。

道具袋

小学生のときから道具袋の中にはいつも、コンパス・分度器・三角定規2枚・はさみ・のり・ホッチキスが入っていた。中学になると、そこにポストイットが加わった。大原先生の勉強法はそれがなければ、何もできなかった。だから、持っていることが当たり前だったし、何よりも宝物だった。

授業は自分のその日必要な道具をテーブルの上にひとつひとつ並べることから始まる。先生はこの机のうえにその人の思考が出てるとおっしゃっていた。

居場所がないとき

中学生のとき、幾何クラスで難しい証明問題を解いていた。その日は最初、私が黒板に出て、説明していた。あるところから、行き詰まってしまいおろおろしていると、それぞれ各自問題を解き始めた。私は黒板の前に出たまま身動きができず、泣いてしまった。その様子を見ていた先生が1・2分経ったあと、こう教えてくださった。 「今どうしていいか分からなくなったんでしょう。もし、あなたも黒板に向かって、楽しんでもくもくと解いていたら、きっとみんな見たのよ。居場所がないときは、楽しみを見つけること。」

それから、私は学校でもどこでも集団の中で居場所がなくなったときは、楽しみを見つけられれば、友達は自然に集まってくることを知った。

英英辞書と100の力

中学3年生のとき、英語の翻訳がテーマの講習会があった。2歳からいっしょに学んできた仲間と一緒のグループ学習。道具は1冊の英語の本と英英辞書だった。午前中は音読してから翻訳をする。その繰り返しだった。そして2時間の昼休み。この昼休みで英語を覚えてくるというのが先生との約束をだった。各自作ってきたお弁当を持って公園に行った。お弁当を5分ぐらいで食べ終えて石の段に座って英語を覚えた。ある友達が、木のまわりを歩きながら覚えていたのが印象的だった。私は、覚えよう覚えようと意識すると、どうしても頭に入って来ない。最後は、とにかく声に出して読むことを修行のようにやるだけだった。

2時間が気づいたら終わっていて、先生の待つ教室に帰る道は複雑だった。覚えられている自信がなかった。教室に帰り、暗記した英語を順番に一文ずつ先生に披露すると先生が拍手で「よく頑張った」とすごく褒めてくれた。

自分の中で100%の力でやったとき、先生は必ずすごく褒めてくださる。先生が褒めてくださってはじめて自分のどこがよかったのかが分かる。

チャーミングポイント

講習会のお昼休みで、みんなそれぞれが自分自身の1番嫌いなところを小さなメモに書いた。1番嫌いな、できれば自分の中から消えてしまえばいいと思うことを書いたそのメモを先生に見てもらうと、先生は信じられないと言ってその後に、こうおっしゃった。

「これは、私が1番好きなところ。あなたの1番のチャーミングポイントよ。」 先生の言葉に、思わず涙が出た。自分の心は上手く表現できないけれど、今までも、そしてこれからもずっと救われた気がした。

先生との20年 記憶に残った学習⑤

火の国と水の国

講習会で火の国と水の国に分かれてゲームをした。ゲームの内容は、相手チームを攻めるとき、どこからどうやって攻めるかということだった。誰と組んで攻めるかなどを考えているうちに先生がある法則を発見し教えてくださった。自分が緊張感を持っている相手は、相手も自分に対して緊張感を持っている。また、自分が好きな相手は、相手も自分を好きということ。

大好きな人に出逢ったとき、最初の勇気をもらうために、先生のこの言葉を思い出そうと思った。

心理ゲーム

講習会の昼休み、心理ゲームをした。1番最初に、「あなたの嫌いなものは何ですか?」という質問に答える。それに対するそれぞれの回答を見て、次からの相手の答えをあてるというゲームだった。情報を集めて、相手の答えを探るには、日々その人に興味関心がなければ難しかった。先生は、この心理ゲームからこの先の勉強方法も変ってくるとおっしゃっていた。「自分にあった勉強方法が分かれば子どもはみんな天才」という先生の言葉がイメージだけでなく、もう少し理解できた。

私が、一番感じたことは「後ろからトントンと背中をたたかれました。ふりかえると誰がいますか?」とか、「嫌いなものは何ですか?」という質問はすごく難しかった。(答えるのにこれという答えが思いつかない。)トランプのカードを思い浮かべたり、好きなお花は?と特定されるとできるのに、特定の質問には答えずらい自分が不思議だった。

フローチャート

先生に、最初にフローチャートの学習法を教えていただいたのは、中学生のとき。有機化合物の分野だった。整理や分析をすることが苦手な私にとって、フローチャートにするには、どこから手をつけていいか分からなかった。そんな私に先生は教科書を見るポイントを教えてくださった。何よりも目次の活用法が一番はっきりと頭に残っている。同時にポストイットとマーカーの使い方も学んだ。ポストイットは目印の役割だけではなく、フローチャート上の的確な位置を示す記号にもなった。フローチャートを作ることを徹底的にやっていたとき、どんな問題でも、どの分野の質問なのか細かく理解できたので、簡単に感じられた。また、分からない問題があっても、どこに戻って勉強しなおせばよいのか、すぐに分かった。

モーツアルト

いつも気づくと教室で流れていたモーツアルト。モーツアルトを聞くと一瞬で昔を思い出す。なつかしいと同時に、気持ちが少し引き締まる。

死んだ気になって

土曜日の夜から今日のお昼まで”死んだ気になってやる”というのが先生との約束だった。先生に「死んだ気になるとは、どういう意味ですか?」と質問すると「自分の考えは出し尽くしたと思えるまでやること」と教えてくださった。一度この経験をすることで、自分が見えると先生はおっしゃった。

今日、実際に先生に自分のやってみた結果を見ていただいたら、すごく褒めてくださった。自分では、全く想像してなかったことで、心から、心から嬉しかった。考えることにエネルギーが湧いたのはすごく久しぶりな気がした。

先生との20年 記憶に残った学習⑥

小さな小さな点

小学生のとき、油絵クラスでイコン画を描いた。先生にイコン画のカードをもらって、その絵を描くという内容だった。神様の洋服の模様を描こうとして、カードを見ながら悩んでいると、先生が私の油絵の具で固まったカチカチの筆の毛先の角を使って、小さな点を描いてみせてくれた。その点は白い絵の具で立体的なもの。1個1個描いてごらんと先生は言った。最初は先生の小さな点をまねして描くのに興味を持った。でも、洋服全体を見ると気が遠くなるような作業だった。けれど、すこし続けてみると、何だか不思議な感覚になった。上手く表現できないけれど、自分の中ですごく達成したくなった。この感覚になってから何倍ものエネルギーが沸いた。

今、先生にもらった金色の額縁の中に飾られている、そのときの絵を見ながら、忘れていた感覚を思い出した。

テストの活用法

自分の予想の点数がとれるか”を見ることが大事。これが、受験のやり方であり、生きる知恵と先生がおっしゃっていた。この点数のときは、あの勉強法。ここまでやっても、95点か・・・・、などの点数に対する色合いをみること。

回転

ずーっと小さな頃から、記憶にある学習は、”回転”。十字にクロスしている線の一箇所に○がついていて、その○が上、右、下、左と移動したり、右、左の繰り返しなどのルールを見つけて、空欄を埋める問題。この問題は、繰り返し解いていたから、得意中の得意。

お豆腐

大原先生に習ってお豆腐を作ったこともある。確か、2年生の頃。私は、食感が楽しい木綿豆腐。彩は、さらに絞って作る絹ごし豆腐。作ってはじめてはっきりと、木綿と絹ごしの違いがわかった。食べてみると、自分が作った木綿が一番と思いたかったけれど、絹ごしのほうがおいしく感じた記憶がある。

お財布

小学生のとき、先生に習いながら、鯖の皮でお財布を作った。ろうそくを使って、乾燥させながら作った、お財布はすごく印象的だった。先生は、生きる知恵をたくさん教えてくださる。

先生との20年 記憶に残った学習⑦

古事記、六法全書 小学生の時には、古事記、日本書紀を、中学生では六法全書を先生に習った。古事記はとくに、最初の部分、日本ができるところ。六法全書では第9条戦争放棄が印象に残っている。

英語

先生に最初に教えてもらった英語は、赤ずきんちゃんだった。最初に覚えたのは「ONCE UPON A TIME」だった。繰り返し声に出して覚えた英語は確かに忘れない。先生は今でも、英語は読むこと。スラスラ読めるようになったとき上達しているという。

黒船

小学生のとき、先生が戸田村に連れて行ってくださった。黒船来航の博物館のようなところで、あまり理解は出来ていなかったけれど夢中になった記憶がある。いつも、先生は、夏目漱石はもうこの年で、海外に行っていたんだよ。とか、坂本竜馬や高杉新作、勝海舟、白洲次郎などなどとたくさんのお話をしてくださる。そして、「いつか、あなたたちも、日本を担う子どもたちになると私は思う。」とおっしゃってくださる。私もきっと、きっと、いつか、世界の中での日本を見てみたい、そう思う。

図書館

先生に、ロシアの図書館に連れて行ってもらったとき、算数の本をもらった。緑の皮に金色でクエスチョンマークが書かれた表紙のその本は、今でも私の宝物のひとつ。先生は、初めて行った外国では、まず図書館に通いなさい。図書館に行けば、”観光客”ではなくなると教えてくださった。

一流

先生はいつも一流に触れさせてくれる。先生に5月5日の日にとらやさんに連れて行ってもらったことがある。そのとき、3種類のデザートのうち、3種類とも食べさせてもらったことを今でも覚えている。どれが、というのは分からないけれど、幼いなりに、あの部屋やテーブル、椅子、花瓶や人すべてが作り出す空気に少し緊張した。

先生との20年 記憶に残った学習⑧

縁起

この間、10年ぶりに先生と繭玉を作った。ひとつひとつ願いを込めて、柳の枝にくっつけた。先生は縁起を細部にまで考えてくださる。まず、東南の角でお日様に柳の枝と松を照らしておく。繭玉も割れて落ちてしまわないようにつける。それから、その柳と松を金色のスタンドライトに結びつける。このときに赤い紐だと「赤点」だからだめ、白い紐だと「白紙」を連想してしまう。だから、透明がいいと思って、とおっしゃって、サランラップをひも状にして、それでくくりつけた。サランラップも紐のかわりになることに驚いた。最後に、だるまのかざりをさげて、スタンドに明かりをともすと、想像以上のきれいさだった。

リスニング

中学生の頃、先生の話すことをただひたすらメモにとる「聞き取り」の訓練をしていた。何分ぐらい続けていたかは分からないけれど、初日や、二日目は、書いているうちに、手のひらの中心が痛くて、目から涙が出た。でも、段々なれてくると、流れるように、すべるように文字がかけるようになった。その訓練があったおかげで、今ではメモをとる速さだけは負けない自信がある。

火の国の女王様

小さな頃、画用紙に1枚のちぎったおりがみが貼られていて、そこから想像してクレヨンで絵を描くというのをよくやっていた。先生に、クレヨンはテンテンテンとたたくようにかくのと、横にして塗るとき、手でぼかすときで全然かわってくると教えてもらった。それから、太陽は赤いクレヨンだけじゃないこと。草は緑のクレヨンだけじゃないことを教えてもらった。すると、絵が自分だけの絵になって楽しかった。

そういえば、油絵のときは、「ここを強く描くのよ」と、目の縁取り(特に上)を木炭で描きながら見せてくださった。本当に、平面だった目が、力強い生きた目になったことにおどろいた。そのときに描いた絵は「火の国の女王様」と名前をつけた。私が今まで描いた絵の中で一番好きな絵。(小学校2年生)

ファッションショー

小学校2年生のとき、お父さんとお母さんの洋服をつくった。あざやかな水色の洋服の洋服だった。大原先生が、ファッションショーの最後を私の家族にしてくださって、自慢げにライトで照らされた道を歩いたことを覚えている。確か、手には等身大の「愛ちゃん」という手作りのお人形を持って出場した。

戦略ゲーム

冬期講習で、戦略ゲームをした。大原先生はゲームを通して、3つのポイントを教えてくれた。①情報収集(相手には、かならず戦略のくせがある)②相手を見る③自分の弱点を知る(全て勝とうとするのではなく、落とすところを知る)。これは、受験も就職も同じだとおっしゃっていた。

先生との20年 記憶に残った学習⑨

写本

小学生の頃は本一冊の写本に取り組んだ。最初、彩はエルマーの冒険だった。でも、なぜか私は何を写本したのか覚えていない。私にとって、写本は嫌で苦しいものだった。その次にダーウィンに挑戦していたのは少し覚えている。写本一冊を達成したとき、先生に「子どもはみんな天才だ!」と書かれているトロフィーとお花をもらった。そのお花はそれぞれ違うお花で、これが、自分にあったお花なんだと思うとなおさらうれしかった。そのとき、どう感じたのかは分からないけれど、10年経っても、“子どもはみんな天才”という先生の言葉が頭に残っている。

物理の法則

先生に習った物理はいつも面白かった。慣性の法則は、おぼんとあずきで。ベクトルは人間関係の法則。恋愛も同じ。そして、電流は抵抗があるから流れる、人生における抵抗を逃げていたら、水は淀んでしまうと教えてもらった。

算数の問題

先生と4時間くらい1つの問題を考えた。先生はひとつの問題でも、マクロとミクロ、の考え方をしたり、ひとつの法則を導き出す。よく物理の問題を見ても、「これは人生に置き換えても同じかもしれない。」とおっしゃるけれど、こうした視点で問題を見ているから、置き換えることができるのかなぁと思った。

金色のピン

幼稚園か小学校はいったばっかりの頃、先生のところでよく、ピンを使った絵をかいた。このピンを使えば、足の動くてんとう虫や、手をふる女の子の絵がかけた。もう少し大きくなると、タコ糸を使ったエレベーターがついてる絵も描いた。さらに、大きくなると本のように閉じることのできる立体的な家を作った。中でも特に、あの金色に輝くピンが忘れられない。

クリスマスケーキ

中学のときのクリスマス、先生と一緒にケーキを買いに行った。このケーキは冬期講習を頑張ったご褒美に先生が買ってくださった。たしか、そのときは先生がすごく褒めてくださったコートを着ていった。私はなぜか、ケーキ屋さんに行く途中の道ばっかりすごく覚えてる。中学のときの私は、私じゃない私を演じていたから、小学校のときは何にも考えていなかったけれど、中学になるといつもとちがう行動に緊張した記憶がある。

先生との20年 記憶に残った学習⑩

ロシア

小学校5年生で、先生とロシアに行ったとき、先生が髪の毛を洗ってくださった。あのときの感覚は今でもずっと覚えてる。

休憩時間

私が高校生のときの講習会の休憩時間には、いろんなゲームをした。目をつぶって誰が一番バランスをとれるかとか、心理的なゲーム、腕相撲など。いつも、夢中になって、すごく発散し、気持ちがよかった。先生とのゲームは心から笑って心から楽しい。

公園

小学校5年生くらいの夏期講習のとき、先生とみんなで公園に行った。その日は確か気持ちがいいくらい晴れた日だった。公園にはちょっとした芝生(正確にはちがうかもしれない)があり、そのまわりに木が囲むように植えてある場所があった。その中で先生も一緒に小学校で人気だったドロケイをして遊んだ。私は木の木陰に隠れながら、ヒールでトントントンと走っている先生をどこか不思議な気持ちで眺めていた。木陰から見ると、その芝生の中心部分は太陽で照らされていて、なぜだか、すごく目に焼きついている。

紅白のお団子

小学校5年生ごろのお正月の冬期講習で、紅白のお団子を作った。そして金色の枝に、紅と白のお団子を順番にひとつずつ飾り付けをした。途中から、両手はおもちでべたべたになり、お団子の形はいびつだったけれど、すごく楽しかった記憶がある。先生はその金の枝に付けたお団子をエレベーターを上がってすぐの所に飾ってくださった。お正月になると、このときの紅白のお団子作りを思い出す。

オレンジのクレヨン

小さな頃(幼稚園)、いつも私が絵を描くのに夢中になっていて、彩が私に「愛、オレンジいる?」と何度も聞いていたと先生が教えてくれた。全く記憶になかったけれど、そんなに小さな頃から性格が作られていたのかと思った。

先生との20年 記憶に残った学習⑪

油絵

油絵クラスのとき私の描く絵はいつも、とにかく何種類もの絵の具を立体的につけるだけというような絵が多かった。ある日先生が、こんなこともできるよとビーズとワイヤーを持ってきて、そのプクプク出ている絵の具にひとつのせてみてくれた。私は絵の具の色とビーズの色の組み合わせを考えるのが楽しくて、その後、もらったビーズとワイヤーを全部自分の絵に貼り付けた。

大好きな算数の時間

私が小学生の頃、憧れのお兄さんに算数を教えてもらった。同じようにはできないけれど、私もときどき、小学生や中学生に算数を教えてあげている。教えていたというよりは私の場合一緒に解いていたというほうが正しい。私にとってこの時間は何よりも好きな時間だった。でも、私は小学生の問題でさえ解けないときがある。先生は、「困ったなー」と言う私が私のいいところだと教えてくれた。教えるときは問題が解けることだけがいいことじゃないと先生は言う。

先生の足し算

先生に教わった足し算は、3+9=?ではなく、□+□=12のとき□に入る数を求めなさい。というもの。組み合わせを全通り考えることは難しかった。とくに7が入ると私はいつも、時間がかかった。この□の計算は、応用になると筆算の中にも穴埋めの形で出てくる。私は必ず繰り上げのところでひっかかっていた。

立体パズル

小学校5年生の頃、川、山脈、半島の名前を全部覚えた。ただ、丸暗記するわけじゃない。先生の学習方法は立体的だった。まず白地図をコピーする。その上に、川は川、山脈は山脈を写したトレーシングペーパーを重ねる。それから、ピンク・黄色・水色などの色紙をそれぞれの県の形に切る。(この時、重ねて切ることを学んだ。)そして、ピンクはその県の名産物、黄色は工業など特色を書いて、重ねて貼る。どこの地域に黄色が多いなどは一目見て分かった。地理の勉強はパズルのように面白かった。

道具

小学校2年生ぐらいの頃、はさみは、はさみを動かすのではなく、紙を動かすと習った。先生は、道具を見ればその人が分かるという。道具は、定規もアイロンもナイフも全て重いものがいいと教えてもらった。

先生との20年 記憶に残った学習⑫

マナー教室

小学校1年生か2年生の頃マナー教室があった。じゃがいもなどを重たい銀のフォークとナイフで食べた。その時の感覚とナプキンは三角に折ることだけは今でもまだ覚えている。

着物作り

小学校4年生か5年生のとき、お母さんの着物を作った。水引草とほたるが描かれている着物。彩は、たくさんの花火が描かれたお父さんの着物を作った。 着物作りは染色から始まる。先生が、見本として、何種類かの染色を見せてくれた。一番驚いたのは、ナスの皮。きれいな淡いブルーだった。それから、模様を作るのも、身近にあるものを活用した。私は、蛍はどうすればいいか悩んでいると、先生が「お家に、フィルムケースはありますか?あれではさんでおけばきれいに蛍の光の円ができますよ」と教えてくれた。着物を作り上げたときの達成感、世界にひとつの着物は、自分の大きな自信になった。この、着物作りがあったから、裁縫、特に運針縫いの早さは私の自慢。

糸通し

針に糸をはじめて通したのはいつだったか、確実な記憶はないけれど、小学校に入るか入らないかの頃だったと思う。この間、3歳の子が針に糸を通し、私が昔作った等身大のお人形さんとまったく同じように作っていた。そのとき、糸をなめてみたり、持つ場所を短くしたり、長くしてみたりしていたのを見て、昔の感覚を思い出した。大原先生は、針に糸を通せると、この感覚が全てに通じると言われる。

お味噌作り

小学校低学年の頃、特別クラスでみそ作りをした。大豆を潰す道具は5・6種類あった。私が選んだのはミキサー。彩が選んだ道具はすり鉢。大原先生がこの道具の選択を見て、「おもしろいわねー。」と言っていたことを覚えている。このときから、私と彩は双子だけれど、全然ちがう性格が作られていることに改めて気づいた。確かに、ミキサーで作った私のお味噌と、彩のすり鉢で作ったお味噌は食べ比べて見ると違う味がした。でもやっぱり、自分で作ったお味噌は特別な味がした。

音楽と絵のクラスの思い出

小学校4年生ごろ、音楽を聞きながら絵を描くクラスがあった。何の曲かは忘れてしまったけれど、雪の中、道の真ん中に落ちているボロボロの靴を街灯が照らしている絵を描いた。先生はその絵を見て、「すごく、わかる。それでこのまわりの家はお金持ちの家なのよね。」などと言われた。先生と同じような情景が浮かんでいたことがうれしかった。

先生との20年 記憶に残った学習⑬

桜のかけ算

昔、かけ算がよく分からなかった私に、先生はこんなお話をしてくださった。「かごにはみかんが3個入っています。今、このかごが4つあります。みかんは全部で何個ですか。」私は、絵を描いてみかんの数を数えた。これがはじめて、私が3×4の意味が分かった日。 他にも、“5×3”は、「桜のお花が3つで花びらは何枚ですか?」とか、“3×2”は「カメラの脚立が2台数あります。脚の数は何本ですか?」また、 “4×5”は、「机が5つありあます。脚の数は何本ですか?」など身近にあるものの中で先生はかけ算を教えてくれた。だから私は、かけ算が足し算からなる意味がよくわかる! s

先生の物理

私は、高校生の生物、特に化学は出来ないけれど、物理の運動の法則と力学の部分だけはものすごく得意だった。というのも、大原先生に物理の相談をすると、先生は、「雪の日に車で走るとスリップはどうして起こるのかな?」とか、側にあった電気スタンドを見て、「どうしてこの電気スタンドは止まっているの?それは“停止”かな“静止”かな?」などと言われた。最初は、よく分からなかったけれど、ある日、急にわかるようになると、物理がおもしろくって仕方がなかった。また、このような疑問をひとつひとつ考えていたら、テスト勉強はしなくても、スラスラと問題は解けた。

心の叫び①

続けるのが嫌になったとき

続けていると、ある日突然分かるようになる日が必ずあるという。先生はそれを辞書のような本を使って教えてくださった。本は最初の数ページをめくっても数ページ分開くだけだけれど、少しずつ量を増やしていくと、あるところから、手を使わなくても自動的に本の方からよってきて自然に最後まで閉じてしまう瞬間がある。私は、ずーっと同じように進歩していく感覚があるから、その瞬間にくる前に嫌になってしまう。でも、先生が本を使って実際に見せてくださってから、もうちょっと、もうちょっとだけ続けてみようと思う。

変わるとき

私は変わろうとしたとき、半年や一ヶ月でこうなると決めて変わろうとする。だから挫折したとき、すぐにあきらめてしまう。けれど、変わる時は、昨日と比べて今日はどうだったかを考えることだと先生に教えてもらった。ほんの少し意識することが大事だと学んだ。

優しさと自分を守ること

優しさと自分を守ることは違うと先生が教えてくださった。今までも、何度か先生がおっしゃっていたけれど、本気で直そうと決めていなかった。でも、弱さはずるさだったと気づいた。変わろうとしないのはずるさだった。

喧嘩

小学生の頃、私といつも一緒にいた親友がろうかでけんかをしたことがあった。それを、次の日誰かが、先生に言うと先生は明るく「喧嘩は大いにOK!!エネルギーがある!」というようなことをおっしゃった。予想外の先生の答えに私は驚いた。

嘘

嘘は、動機が大事。動機が何であるかによって、ついていい嘘と悪い嘘があると、先生がおっしゃっていた。プレゼントも大きくて高いものが1番いいわけじゃない。嘘も同じような気がした。

心の叫び②

本当のこと

本音を言ったとき、いい意味での執着になると先生がおっしゃっていた。本音を言えたときは、プライドをすてても自分がほしいと思うことに気づく。本音を言えないときは、本当に好きなものではないということに気づく。 先生は、本当のことを言ったときそれが、どんなことでも受け入れてくださる。1年前まで、誰にもいえない、1番知られたくない、見られたくないような自分があった。どこかで自分で知っていながら、そんな自分が大嫌いで否定していると何をやっても無気力になった。その自分がまた嫌で、どうしようもなくなって、その自分を先生に話したとき、何が変わったわけではなかった。けれど、1年経って気づいてみると、今は、自分が好きになったと思う。

1年後の顔

「今やっていることが、今日の顔を作り、1年後の顔を作る」先生がおっしゃっていた言葉。普段、「まあいっか。」と見ないふりをする私だけれど、1年後の顔をつくると思うと欲が深いからか、とどまることがある。自分の中で、越えてはいけないラインのようなものができる気がする。

最終日

講習会が終わった。今年の締めくくりでもあった。3時を過ぎた頃、先生がひとりひとりの肩をマッサージしてくださった。先生はちょうど私の席から左斜め前に見える傾きかけたキラキラと輝く太陽を見て、「太陽がきれいね、絶対夢をつかんでほしいんだ」というようなことをおっしゃった。確かに、太陽はいつもに増して、きれいだった。その太陽が照らす前のビルはここは外国(中でも、私のイメージはアメリカの自由の女神が遠くに見えるような雰囲気)なんじゃないかと錯覚を起こすほどだった。でも、そんなことを言いたいのではなくて、背中に先生を感じるとなんだかうれしいような、さみしいような、言い表すことができない感情だった。私には、いつもなかなか、真実の部分を見ることはできないし、私自身が私を分からないから、当然、相手の人も分からない。特に誰にでもありがとうを言ってしまう私は、本当の優しさは分からない。でも背中は、不思議なもので、いつも大きな大きな先生に感じていたけれど、そうではなくて、先生は本当に私を信じてくれている気がした(今までも、そうだと知っていたけれど、普段は忘れてしまう)。上手く表現できないけれどいつか、きっと、きっと、と、そう思った。(大学3年生冬季講習)

お手伝い

大学2年生から3年生に上がる春休み。私と彩と男の子の友達と女の子の友達、計4人グループで急遽アルバムを作ることになった。アルバムの制作方法は1.厚紙に写真の大きさに合わせて枠を書く。2.枠の4隅に切り込みを入れる。3.写真をはめる。4.簡単な説明を書く。5.穴あけパンチで2箇所穴をあける。最後にリングで閉じるというものだった。隣同士にすわった彩と男の子の友達は役割分担をしてどんどんすすめていた。 女の子の友達は医学部で普段から図鑑のような資料を作っていたこともあって、出だしは遅かったけれどリズムをつかみ始めた頃には、早くて正確なものを作りはじめていた。私は困った。なんていっても、枠を書くところから上手くいかない。紙を縦にしたり横にしたりしていた。感覚がつかめない。あれだけ平行線は得意な気がしていたけれど、実際の自分の遅さに驚いた。写真の幅、高さを測ってその長さどおりの枠を作ったはずなのに、枠と写真の大きさが違う。今度は、4隅の切り込みが問題だった。切り込みは小さすぎると、写真が浮いてしまう。私は、切り込みを少し大きくしてはまた写真をはめてという作業を繰り返していた。そんな私を見て先生が思わず笑って、声をかけてくださった。普段の生活がこういうときに出てしまうということを認めたくないけれど痛感するしかなかった。というのも普段私は、威張っていて家の中では彩が大体お手伝いをしている。それが、思いもよらない形で影響してくる。

よくパニックになっていた私

小学校低学年のときは、授業の最初に必ず、黒豆をお箸で、モールで縁取られたアンパンマンなどキャラクターの口に入れる作業があった。私は、ストップウォッチで時間を計ると思うとすごく焦ってしまってなかなかお豆が運べなかった。「ようい、スタート」という言葉で動揺してしまう。今、思えばこんなに小さな頃からパニックになっていたのか思う。このパニックはなかなか治らなかった。

大学進学が決まる物理のテストでは、テストを見ようと思っても目が開かなかった。名前を書くにも見えないから書けない。必死に手で目をこじ開けようとした。この状況になると息が上がってしまい、自分を抑えられなくなる。あとで、友達に聞くと、机まで揺れるほど震えていたらしい。

テストだけではなく、大原先生に自分の隠していた絶対に見つからないだろうと思っていた部分をつかれると私は、パニックになった。過去に3回ある。顔が真っ青になるらしい。冷や汗が顔や首背中から一気に出てくる。心臓の音が耳の中で響きわたって途中から先生の声が聞こえない。目が回っているのか、教室が私のまわりをぐるぐる回って見えた。遠くの方で先生が「座りなさい」と言っている声が聞こえてきて、3回目ぐらいでようやく、座ることができた。

そんな私が、大学1年生の講習会を境目に全くパニックにならなくなった。その講習会で私は5日間、「やっているふり」をしていた。自分の中では絶対に自分の心の底の部分は見られていないと思ってた。先生にその部分を言われたとき、パニックになった。でも、先生はこのパニックに全く、動じなかった。私は変な感覚になった。これ以降パニックになることはない。無意識の中でパニックになることで現実から逃げていたのかもしれない。こうしてみると、テストのときも自分の実力以上に、いい点数やよく思われようとしているときに、必ずパニックになっている。

心の叫び③

表裏があった私

小学校5年生の頃のある日のクラスで、先生が教室の外にいる間に口笛を吹いていた。気づいたら先生が教室に入ってきていて、「今、口笛を吹いていたのは誰ですか。」と言われたとき、ドキッっとした。小学生の頃の私は、いい子を演じてた。だから、先生のいる時といない時ではちがっていた。そのとき、先生は口笛を吹いてはいけない意味を教えてくださったけれど、私の頭の中は自分のもう一つの姿を先生に見られた気がして、真っ白になった。

感情のコントロールができなかった私

自分の感情が抑えきれないとき、先生はよく、「紙にかいてごらん」と言う。それから、その紙をとっておくときと、他の方法から選択するときがある。

確か、高校生の頃、「もう、こんな思いはしたくない」というほどくやしかったことがあった。この時は、細かく細かくちぎってトイレに流した。それから、絶対に人には見られたくない自分、その自分からはもう卒業したと思いたかったたときは、燃やしてトイレに流した。これは大学2年生のとき。最後のひとつは小学生のときお母さんが一緒に燃やしてくれたこと、その灰を土に埋めたことは覚えているけれど、そのときの感情は忘れてしまった。でも、先生が教えてくれたこの方法は、心がきれいに整理される気がして、必ず前向きになれる。

続けること

私は、大学3年生になるまで、何かをひとつでも続けたことがなかった。とにかく、何をやっても続かなかった。最初の勢いだけでいつも終わってしまう。先生は、「10分でも15分でも毎日続けること、それが財産になる」とよく言っていた。その意味が、こうして今、先生に何度も背中を押してもらって、はじめて続けられるようになって、少しわかるような気がする。

私はよく、感情のコントロールが出来なかった。だからすごく調子がいいときと、何にもしたくなくなるときの差が激しかった。でも、“しなければならない”ことがあれば、自然と何もしないことはなくなる。行動をするきっかけさえあれば意識が変わって、他の事も少しできるようになった。その、小さなことで1日のリズムができた。今では、「今日はねむたいなあ」と思う日も、このリズムのある生活を絶対に失いたくないと思うから、続けられる。

片づけられなかった私

高校3年生の頃、私は片づけが出来なかった。片付けようと思うと、まず、模様替えからはじめたり、タンスの中を細かく整理したり、途中で昔の写真を見つけてずーっと見ていたり・・・。夕方になる頃には、かえって部屋が汚くなってしまったりすることがあった。だからいつも、脱ぎっぱなしの洋服、ペットボトルのごみ、教科書類が散乱していて、まさに、足の踏み場がなかった。

そんな私に先生は片づける方法を教えてくださった。今日は、帰ったらまず洋服を袋の中に入れるだけ。次の日は、教科書類をダンボールに入れるだけ。あとはごみとごみ以外を分別して袋に入れる。それから、少しずつ袋の中のものを片づけていけばいい。確かに、3日もしないうちに、部屋の中は嘘のようにきれいになった。袋も1日ひとつ片づけると意識していたが、思った以上に簡単に思えて一気に片づけてしまった。お部屋が片付くと心もすっきりとした気がした。

家出をした日

大学2年生から3年生になるときの春休み。私は家出をした。家出をした日の朝、大原先生に「今から家出をする」という留守電を入れた。

それから私は、大原先生にいくときにも、大学に行くときにも一番関係ない電車に乗った。その終点まで行ったところで、私は昔から空港が好きだったから、そうだ、空港に行こうと決めた。成田までの電車を乗り継いでいると、永田町を通過した。途中駅に、他にも神保町(大原先生のところの昔から憧れだったお兄さんの名前が神保君)などがあるので、自分で決めた家出を実行するのに、複雑な気持ちになった。成田に近づいた頃、途中で電車が橋を渡った。そこには川が流れていて、きれいに水が輝いていた。以前、大原先生に、水がダイヤモンドのように輝いていた話をしたとき、じーっと聞いてくださって、同じように共感してくださったこと、心がすごく豊かだと言ってくださったことを思い出した。駅を通ったとき、川を見たとき、心がすごく動揺したけれど、嫌な自分が動揺した自分をないものにした。

空港は地下鉄から行くと私が思っていた場所とは違って見えた。何で空港が好きだったのか疑うくらい。まず、空港に入るために、審査があって私はドキドキした。パスポートはないし、変に思われないかと不安だった。「今日は、待ち合わせだから、パスポートはないんですけれど、入れますか?」と警備員さんにいうと、身分証明書があれば入れる、と言われた。大学名の入ったIDカードを出すのに少し抵抗があったけれど(大学に連絡が行くんじゃないかと変なことを考えた)とりあえず、中に入ることができた。

空港に着くと何にもやることがないことに気づいた。とりあえず、トイレに行くと鏡にうつった自分の顔が嫌で、そうだ、美容室に行こうと思った。飛行場のパンフレットを見て、美容室を探すと上のほうの階にあったので、そこに向かった。そこは、とこやさんのような場所で入るのにすごく勇気が必要で5分から10分付近をうろうろしたけれど、思い切って中に入った。すると、そこのお店のおじさんが、もし、時間に余裕があるならば、女の人用は、(確か)第二ターミナルの方にあると教えてくれた。そして、第二ターミナルの美容室に連絡をしてくれた。

それから、第二ターミナルにバスで向かうとそこは、さっきまでいたところよりももっと、想像していた空港とはかけ離れた場所に見えた。美容室に向かうとこれもまた、さっきよりもさらに入りずらい雰囲気で私は困ったけれど、連絡をしてもらったせいで行かないわけにはいかなかった。こんなことになるなら、最初から美容院に行けばよかったとさえ少し思った。そこにいた、美容師のおばさんは、よく私に話しかけてくれた。「これから、どこに行くんですかー?」などとたくさん聞くので、作り話の連続だった。

私は、家出をすると決めたとき、自分が持っている全てのお金(3万円弱)とヒルティの眠れぬ夜のために、それから精神分析論(上下)と、自由からの逃走をカバンに入れていた。いつも、絶対に読まない本をこんなときに、とっさに持ってきていた。きっとどこかで先生と繋がってる気がしたんだと思う。美容室ではその眠れぬ夜のためにを読もうとしたけれど、2ページもいかないうちに、現実逃避をしたいのか眠たくってしょうがなくなった。

美容室を出るともういよいよやることがなかった。いつも、晴れた日に散歩をすると私は元気になることが多かったので、外に出たいと思った。成田には近くに成田山あると思ったので、歩いていこうと決めた。警備員さんに、成田山は右か左かを訪ねると、右にずーっとまっすぐと教えてくれた。警備員さんは「すごく遠いよ。大丈夫かい?」と心配してくれた。私には遠いほうが都合がよかった。最初は全然、大丈夫と思って、右のほうに向かって歩いていくと、10分もしないうちに問題があった。飛行場付近は歩行者が歩く用の道なんてなかった。だから、車道のようなところを歩かなければならない。先に進もうとすると、また守衛さんのような人が立っていて、「どうして歩いているのか?」と聞かれるのが怖かった。だから、引き返えそうと思ったけれど、さっきあった警備員さんに会うのは恥ずかしかった。もう、自分の理想とはすべてが違っていた。違うルートで帰ろうとしたら、そこはもう、大型トラックが何台も何台も行き来していて、どこかの大きな工場の中に迷い込んだようだった。その中をどうにか、できるだけ人に会わないように、飛行場に帰った。

もう、飛行場からは出たくてしょうがなくなった。そこで、山梨の方に行こうと思った。というのも、飛行場も夜は閉まると言うことを美容室の人に聞いて、はじめて知った私は寝る場所を探さなければならなかった。私は、なんとなく都会が怖い気がして、山梨なら知っている公園があると考えた。

そこで、電車に乗り、東京駅に向かった。その電車の中で、いよいよ山梨に行ってしまうと思ったら、携帯電話を見たくなった。(それまでは嫌な自分が一度も見ないようにしていた。)助けてほしかったのかもしれない。すると、大原先生からのたくさんの不在と、友達の携帯から先生よりと送られたメールが3件来ていた。私は、ほっとしたのか、涙がとまらなかった。もともと心の底では本当の本当には、いなくなろうとは思っていなかったのに、そんな自分を見ないようにしていたから、何をやっても地に足がつかない感覚があった。

東京駅について、先生に電話をすると、先生はあまり普段と変わらない声で、今どこにいるのかということと、国会図書館にみんながいるから、そこへ行きなさいというようなことを言われた。私は、みんなに会って何といえばいいのか分からないこともあって、6時に行ってもいいですか?と聞くと、いいですよ。と言われた。その後、いつもなら、皇居のお堀の側のベンチから、水を眺めていたりするのに、ぼーっとすることによって考えるのが少し怖かった。だから、どこの駅かは、はっきりとは、忘れてしまったけれど(たぶん桜田門)地下鉄に乗り、そこから、少しはなれた駅に行っては永田町に帰り、また乗っては永田町に帰りと、時間を潰した。

ここまで来ても、本当の素直な自分にはならず、教室に入ると、一番近くの机に座って授業が終わるまでじーっと黙っていた。最後に先生に話しに行くと、先生はすごく怒ったというか、なんて表現すればいいかわからない。とにかく、とんでもないことをしてしまったということだけは分かった。家に帰って彩に話を聞くと、家出を考えたその感覚の人に先生の様子を伝えても分かるわけないというようなことを言われた。それから、数日間経っても私は本当の自分を見ようとはしなかった。でも、今になってようやく少しずつ分かってきたことがある。先生に、家出をすると留守電に入れてしまったとしても、電話に出ること。今日は、家出するけれど夜には必ず家に帰る。と言うことが、すごく大切なことだった。

心の叫び④

お化粧

私は、自分をきれいにすることに少し抵抗があった。大学2年生の終わり頃、自分の中では思いきってお化粧をして、髪の毛をセットして、一番の洋服を着て永田町に行った。教室のドアの前で1回、2回と深呼吸をして、もう一度と思ったとき(私の心の準備がまだできていないとき)に、後ろの階段のドアが開く音がして同時に大原先生のあのいつもの開放的な笑い声がして、振り返ると「どこのお嬢さんかと思った!」と先生が笑顔で言っていた。そのときから、私のお化粧に対する変な気持ちはからっとなくなった。

言い訳

高校二年生のある日、「教室に行くのがいやだなぁ」と思った日があった。ちょうど前後の日に教室がお休みの日があって、そのお知らせを聞いたとき、都合よく解釈をすれば、その日もお休みというようにとらえることができた。でも、心の底ではお休みではないと知っていながら、「よし、今日は先生がお休みと言っていたから帰ろう。」と思って学校を出た。学校から家に帰るときは成城学園前で各駅停車に乗り換える。そのときも、「今日は、お休みなんだ。」と言い聞かせ、最寄り駅でも、「先生が、お休みと言っていたからいいんだ。」と自分に確認をして電車を降りた。駅から家までは歩いて15分くらいかかる。歩いている途中、他の事を考えることも出来なくて、ただ足元だけを見ながら帰った。家まで続く最後の坂道を見たとき、急にたまらなくなってそばにあった電話ボックスから先生に電話をした。そのとき先生はなんて言われたかはあまり覚えていないけれど、自分の中で開放されたような気になって来た道を走って戻って永田町に向かった。

教室に入ると先生は「あなたはすごい!!!家のそばまで帰ったんでしょう!よく来たね!!」と言って強く強く握手をしてくださった。今でもよく、自分に言い訳を考えてばかりいるけれど、ふと、あのときの先生が頭に浮かぶときがある。

紅茶の乾杯

大学一年生の春にホームページを作成し始めて、一番の問題だったことは、ヤフーに掲載してもらえないということだった。大学の教授に質問に行ったり、国会図書館で本を調べたけれど、なかなか検索にはかからなかった。それが、ある日(もう秋も終わりに近づく頃)急に、ヤフーにホームページが載っていた。決定的な理由が分からなかったこともあってすごくおどろいたけれど、よろこびの実感は、少ししかなかった。それよりも、「先生はきっとおどろいてくださるだろうなぁ・・・!」というわくわくした気持ちが強かった。

その日永田町の教室について、真っ先に先生に報告すると、先生は想像以上に驚いて、「すごいすごい!!!やったじゃない!!!」と握手をしてくださった。先生との握手はいつも格別だった。そして、「よし!!乾杯しよう!!」と言って、紅茶を用意してくださった。お湯が沸くまでの時間、何度も印刷してきたヤフーの資料を目で追いながら読んでくださって、「ここまできたのね。」というようなことを繰り返し言ってくださった。喜びがどんどんどんどん大きくなって、スキップしたくなるような気持ちになった。

大声

小学校4年生くらいのある日、誰かが「叫びたい」と言ったのか、何でそうなったのかは確かではないけれど、先生は窓を全開にして「じゃあ、叫びなさい」と言った。先生がそういった瞬間に、みんなはしーんとなり、窓の外の車の音だけがビュンビュン通り過ぎる音しかしなかった。ものすごくドキドキした。先生はもう一度「いいから大声をだしてみなさい」と言った。声を出そう、出そうと思えば思うほどドキドキした。

そんなとき、ある友達が、目をつぶって大きな声で「あーーーーーーー!」と叫んだ。少しあっけにとられた。先生は真剣に、その子を「すごい!!」と言って褒めた。今でもその意味はよくわからないけれどずーっとあのときの自分の心臓の音の感覚が残っている。

空気を見る

先生は空気をいつも見る。私が小学生の頃は、大原先生はよく音を出して空気を変えていた。先生がタンバリンやカスタネットでなどのリズムをとると、みんながそれをまねして机や手をたたいた。最初は、“タン、タタン”そして“タンタンタタタン”“ “タタンタ、タタタン”などと難しくなってくる。みんなのリズムが合わないと「もう1回!」と明るい声で先生言うので、みんなも夢中になって音を出す。難しいリズムがピタッとそろうようになると、もうその頃には腕まくりまでしていた。そして、先生が「はぁー。」と深呼吸をして、「じゃあやろうか!」と言うと、なぜだか不思議なことに、あんなに嫌だった問題が自然と入ってくる。そして、私はそんなとき決まって字をきれいに書きたくなった。

心の叫び⑤

乗り越える知恵

私は、英語が本当にできない。大学2年生のとき、英語の授業で教科書を暗記し、みんなの前で話すという試験があった。先生にその大問題である試験の話をすると、先生はコツを教えてくれた。まず、朝一番に英語の先生のところに言って、素直に、うまく言えるかわからないけれど、挑戦するということ。わからなくなったときは、ウェル・・・。と本当に考える。最後にThank You!というときは髪をかきあげながら言うこと。(とにかくなりきって言うこと)。一つ目、二つ目というところは指で示すこと。あと小さな、切ってはいけないところや、Thatの発音、強調するところなどを教えてくださった。

実際に本番当日になって、まず最初に英語の先生に言いに行くと、「わざわざ、言いに来てくれたの!がんばりましょう!!」と握手をしてくださった。私はすごくうれしくなって、すごくリラックスした。本番もところどころ真っ白になって忘れたけれど、とにかくウェルとなりきるところだけを意識して話した。すると、英語の先生はすごく褒めてくださった。 大原先生はいつも、乗り越える知恵を教えてくださる。そういえば、中学生の頃、歌のテストが嫌でしょうがなかったときも、自分が歌手だと思って歌えばできる!と言われた。私は本当に歌手になりきって歌った。すると、あれほど大変だと思っていた歌のテストが案外すぐにおわってしまったこともあった。

一生懸命の結果

私は中学受験をした。私立が第一志望、そして第二志望が国立だった。私立の受験が先にあって国立の試験前に合格発表だった。だから、私立が受かっていれば、国立は受けないつもりだった。でも、結果は補欠だった。第一志望に“受からなかった”と考えた私たちは、少し落ち込んで先生に報告すると、先生は教室にお母さんと私と彩を呼んでこう話してくださった。

「もし、受かっていれば国立は受けなかったつもりでしょう。よかったわね。神様が、国立の試験はどんな問題が出るのか見てみなさいと教えてくれているの。」と言った。それから、頭を切り換えて、国立の試験も夢中で解いた記憶がある。先生はいつも、一生懸命やった結果は必ずいいこと。神様が何かを教えてくれていると言う。

命

先生はいつも「命さえあれば・・・」と言っている。小学校5年生の頃、代々木の教室の屋上で植物を育てていた。その日も、先生と一緒に成長具合を見に行く予定だった。私は、植物を早くみたいことと、屋上に行くことが楽しみで、先生を待たずに友達数人と一緒にエレベーターに乗って、先に屋上に行ってしまった。屋上について10秒もたたないうちに先生が上がってきた。たぶん先生は階段で走って上がって来られたんだと思う。そのとき、先生はすごく怒った。そして、一人ひとりのおしりを順番に「お願いね」とか「約束」と言いながらたたいた。そんなに痛くなかったけれど、もうぜったいに屋上に勝手に行くのはやめようと思ったことを覚えている。

土壇場の知恵

大学一年生の春、私にはどうしても分からない、難しいコンピューターの授業があった。私は、工学部だけれど、コンピューターのことは全く分からないまま入学してしまった。とにかく、プリンターさえ分からない私にとって、単位をとることは不可能に近かった。この授業は毎週課題が出る。課題の提出は月曜日の13時までだった。課題を金曜日の午後までほとんど進めることなくきてしまった私は、もうどうしていいかわからなかった。

大原先生にそのことを相談すると、先生は土壇場の知恵を教えてくださった。それは、「朝一番に教授のところに行くこと」だった。先生に教えてもらったとおり、私は朝一番の始発で大学に向かった。4時すぎに家を出て、電車に乗り、大学の正門には6時前についた。まだ薄暗く、こんなに人がいない学校は初めてだった。とにかく、工学部に向かって歩いていった。工学部の玄関は鍵がかかっていたため、側にあった段差に腰掛けて少しでも課題をやっていた。7時が過ぎると守衛さんが来て、鍵を開けてくれたので、中に入り教授の研究室に行った。教授はまだいらっしゃらなかったので、一番近くの空き教室でコンセントをつなぎ、課題をやっていた。8時が過ぎた頃、教授が私のいる教室の前を通りかかったのでとっさに「おはようございます」と言った。その数分後、研究室のほうから怒鳴り声が聞こえたので、私は質問には行けなくなり、大原先生にお電話した。すると、先生は「それでいい」とすごくほめてくださった。私は、はっきりとは、わからなかったけれどすごくすっきりとしたので、徹夜で課題に挑戦し、自分の出来る範囲で課題を提出することができた。

見方を変えればこの世はすべてダイヤモンド①

執着を捨てる

私は双子の妹といつも洋服を奪い合っていた。ある日、先生が絶対に奪い合わない、着ないような服を持ってきたら、合わせ方を教えてくださるとおっしゃったので、クローゼットの中や、奥のほうにある箱の中まで、洋服を探した。その洋服を持って先生に聞くと先生は、「これもいい、これもいい!」とおっしゃって私に似合う洋服を教えてくださった。持って行ったほとんどの服が似合った。私は自分では、黒と白と金のような色使いの方が似合うと思っていたけれど、先生はエレガントなイメージのほうが似合うとおっしゃってくださった。確かに、はじめて着てみた洋服が多かったけれど、自分でも信じられないくらい似合う洋服がたくさんあった。その洋服が、思ってもなかったような、憧れていたイメージを作り出してくれた。

先生は、考えを丸っきりかえること、執着を捨てることの大切さを教えてくださった。執着を捨てると、新しい発見があり、一歩前に進むことができる。

文章が書けないとき

今日は、なかなかこの思いで日記が書けない。そんなとき、昔、先生に、「文章が書けない」というと、「それは、かっこつけようとしているから」と言われたことを思い出した。今はその意味がはじめてよく分かる。

原点に戻る

ホームページを作っていて行き詰ったとき、必ず原点に戻ることを先生に教えていただいた。私はいつも楽しみに走って、原点を忘れてしまう。そんなときは、洋服も似合わなくなるし、話を聞いても理解できなくなる。思考は全てに通じているということを再確認した。

そして先生は、一度自分の中では完成と思ったものを、もう一度再構成したとき、そのエネルギーか、それともより確実になったことか、あるいは技術が身についてきたことかは、分からないけれど、褒めてくださった。褒めてくださる中でも、先生が握手をしてくださったときは、一歩前に進めたような気がする。だから、今を大事にしようと意識する。

生きている奇跡

1年くらい前に先生が、今生きているということはすごく運がいい。いろんな時代の中でどこかで少しでも違っていたらこの世界にいないというようなことをおっしゃっていた。そのときは、そうだなあと思ったけれど、でもどこかで実感がなかった。でも、今は自分を大事に生きようと思う。不満で過ごした毎日も憎しみを持って、過ごした毎日もかえっては来ないんだと思った。

大事なもの

以前、大原先生に「6枚のカードに自分の本当に大事なものを書いてごらん。」と言われたことがあった。そして、その6枚のカードから、1枚に絞っていくというのをやった。そのとき、私は大事なものがよくわからなかった。カードに、大事なものが書けなかった。でも、先生と、いろいろな場合を想定してお話しているうちに、自分の本当に大事なものが分かった。自分が死んでしまうことより、相手を失う方が生きることが苦しいと思う人は限られていたことに気づいた。自分の大事なものを知ることで、今までの悩みが、小さなものに思えた。

見方を変えればこの世はすべてダイヤモンド②

基準

私は、いつの頃からか、相手がまったく分からなくなった。中学1年生頃は、苦しかったけれど、まだ人の心を理解しようとしていたかもしれない。相手が分からなくなると、普通に笑うことができなかった。誰に対しても同じ「ありがとう」だった。物を貸してあげて返ってきたら「ありがとう」を言っていた。先生は、その部分が一番の問題と言って、教えてくださった。最初は、ありがとうを言うときに自分が意識して直すところから始まった。

でも、ある日を境に自分の中で考え方が変わった。それまでは、すごく恥ずかしいことだけれど、自分が中心だった。どこかで”勉強していればえらい”という考えがあったと思う。でも、そんな自分を認めたことはなかった。そうすると、いつもと違う状況に全く対応できなかった。今でも、出来ていないことが多いかもしれないけれど、大きく考えが変わったのが、基準は先生と思ったときからだった。

顔

『今日の顔が明日を作り、明日の顔が1年後の自分の顔をつくる。』

繰り返し、繰り返し先生に教えていただいていたことだったけれど、私は分かっていなかった。日々の生活をどう生きるかによって顔が作られる。1週間でも人は変わる。同じ24時間もその人の過ごし方で、人生は全くかわってしまうということを知った。どんな世界でもその人なりの1日を100で生きる方法があるはずだから、自分なりの100を生きようと思った。

失敗は失敗ではない

どんなことでも、「言わなければよかった。」など、嫌な空気で終わるときは感情と先生は言う。

私は、いつも行動することで失敗するならやらない方がいい、と思っていた。でも、行動してみてはじめてはっきりと学ぶことが出来ると最近気づいた。本当の自分じゃないとき(失敗しないようにしているとき)はどっちにしても心の中に不満が残っていたような気がする。先生との関係の中で、自分で行動して失敗したとき、必ずその後気持ちがすっきりする。

また、そんなとき本当に欲しかったものが手に入っていることが不思議だった。本当に失敗が失敗でなくなっていた。

心の王様

『自分が王様であれば、相手は従属する。自分が下部であれば、相手が王になる。』これは、先生に教えていただいた言葉

王様と言うのは、自分の心の中が誇れる王様であるということ。相手との関係のなかで、自分に核を持つ。その核は誠実さだと身を持って学んだ。大学1年生から、失敗したときや頼みごとをするときなど節目の日の行動の仕方を教えていただいた。誠実であるためには、時間がポイントだと繰り返し教えていただいて、行動しているうちにようやくわかった。先生はいつも、”最後は人が決める”とおっしゃるけれど、本当だったと今は心の底から思う。

先生の言う心の王様でいつもいられるようになりたい。

昨日はない

「昨日はない。」と先生は言う。嫌なことが起きたとき、つい「前は、こんなに楽しいことがあったのに・・・。」と過去と比較をして今落ち込む。過去はないと思えば、嫌なこともこれが”普通”と思う。心の悩みは、過去への執着を捨てることでなくなることを学んだ。

見方を変えればこの世はすべてダイヤモンド③

幸せ

幸せは、99は苦しくても1の楽しみを見つけられることだと学んだ。つまらない授業の日でも、この日は、1本早い電車に乗るとあの子にあえると思うとその曜日が楽しみな1日になる。曜日に色があるという意味がはじめてわかった気がした。どんなに些細なことでも自分の楽しみをいくつも見つけることだと先生はおっしゃっていた。

親指姫

先生が金太郎や桃太郎、浦島太郎などのお話の意味を教えてくださった。中でも一番心に残っているお話は親指姫。環境は受け入れること。でも心のなかにいつも夢を捨てなかった親指姫のお話。私は、いつも不満を理由にして、努力をやめてしまう。そうしているうちは、いつまでたっても変わらないんだと思った。

道をつなげる

「いくつかの道具をもっていたら道をつなげることができる。人生はYESとNOしかないなんてことはありえない。」2年位前に先生がおっしゃっていた。意識していたわけではないけれど、頭にずっと残っている言葉。

私の選択はいつも2つ。例えば旅行だったら、行くか、行かないか。行かなかったとき、次はずーっと先か、なくなってしまう。相手との関係を作ることができないのかもしれない。でも、もし、どっちの道に進んだとしても、前向きな方向だとしたら、人と会うのが楽しくなるのかもしれないと思った。

心の波

「どうしよう」とおもったとき。この心の中をおそってくる、あおってくる波は、コップの波?お風呂の波?湯飲み茶碗?などとまず考えてみる。感情のときは、大海原の波のように感じる。でも冷静になってよく考えると湯のみ茶碗くらいの波。そんなときは、ムカムカしても翌日まで置いておく。翌日になってみると何でもないことになっている、と先生がおっしゃっていた。

私はいつも不安なことがあると、とにかく妹や母に話していた。「今日こんなこと言っちゃった。変に思われたかな?」など。話したからといって、状況が変わるわけでもないのに、とにかく話して不安を解消しようとしていた。あるとき、いつも不安だと人に撒き散らしているけれど、実際に何が不安だったのか後に残っていないことばっかりだと気づいた。それから、不安になっても1日目は相談せずに見てみようと思った。話さないうちに消えてしまう不安がほとんどだった。きっと私は湯飲み茶碗の波を自分の心が大海原の波にしてしまっていたんだと思う。

この時間、このとき

先生が、「今、この年代のこの時間、このときはもうない」とおっしゃっていた言葉がすごく頭に残っている。私は、楽しかったことは後からふりかえってみると、何にも覚えていないのに、苦しかったことは、自慢になっている。二度とかえってこないこのときの中に、自分の存在があるように生きたいと思った。

見方を変えればこの世はすべてダイヤモンド④

先を見て今を知る

行動に全ての答えがある。行動の動機付けは必ずあるんだと先生は言う。私は、”今やるから先がある”ような気がしていたけれど、そうではなくて、”先を見て今をする”と学んだ。先が見えないときは、そのときの、今楽しいものを求めてしまう。

楽しさにかわる

先生が、「逃げなければ、やなことも、苦しいことも全部楽しみになる。」とおっしゃっていた。乗り切った楽しさはお金とか宝石には代えられないという。人に向けるのではなく、現実を受け入れて、自分を大事に生きたいと思った。

一日一生

「一日一生」先生が、3年位前におっしゃっていた言葉。生きることとただ、生きていることは違うんだと学んだ。今日やることをやる、それが生きることのような気がした。

運がいい

「自分は絶対に運がいい」と心から思えることが大事という先生の言葉が印象的だった。私は、この部分だけは、なぜか心から信じられる。先生とお話していると私には、無限の可能性があるような気さえする。何よりも、先生と出会えたことがその証。

イチョウの回転

先生が私が中学生の頃、イチョウは回転しながら落ちていくと言っていたことがすごく頭に残っている。それからサクラは秋になると一番に葉を落とす。春に満開のサクラの花を咲かせる準備、準備は大切だと教えてもらった。先生は自然の中に全部答えがあると言われる。それから、私(午年)の守護樹はカエデと先生に教えてもらった。なんだか、かえではすごく目立つし、きれいだからうれしかった。

見方を変えればこの世はすべてダイヤモンド⑤

雨のしずく

雨のしずくが落ちるのは、必ずおんなじ大きさになって落ちると先生が教えてくれた。最初にこの話を聞いたのは小学校6年生の頃だったと思う。雨のしずくが、ある大きさで落ちてしまうのと同じように人間にも器があるとも聞いた。それから、雨の日、特に明け方に雨が降っていると、先生のこのお話をふと思い出すときがある。

赤いセーター

少し肌寒いと感じるようになってきた、ついこの間のこと。私はお気に入りの赤いセーターを着て大原先生の教室に行った。すると先生が、「すごくいい色ね!!」と褒めてくださったので、私は「すごくお気に入りで彩と取り合いになったくらい」と言った。すると、先生はどっちが着るかどのように決めたのか聞かれた。というのも、普段から私は彩に対して力ずくで、奪うことが多い。

彩はセーターが家の中のどこにあるのか1時間くらい探したらしい。私は、彩が探した後を見ると、そこに赤いセーターがあったので、それを次の日に着ようとした。すると、彩が「それ、私が探したものだから、私が着る!」と言うので、いつもこうなると私は言いくるめるのが得意だった。まず、いくら探したとしても、最終的に今見つけたのは私なんだから私に着る権利があると言った。それから、これを貸してくれないなら、絶対にスカートとかピンクのマフラー貸さない。3日間好きな日に着させてあげるから明日は私!と言った。

先生は、それを聞いて、そうか!交渉は相手の弱点を知ってること、そして次に条件か!というようなことを言ってすごく感心してくださった。意外だった。それから、先生はもし、他のもの全部いらないから、貸して、と言ったらどうする?言われた。確かにそういわれれば、赤いセーターを譲ったと思った。数日経てば、他のものもきっと貸している。

山の家、川の家

ロシアに行ったとき、博物館の中にあった、昔の家を見て、先生が「見てごらん」とこんなお話をしてくださった。「山の中にあった家は、木と落ち葉を集めて出来た家。川に近いところにある家は、葦のような柔らかい植物をしならせて、作った家。こうして、その環境にあるもので、環境に合うものをつくるんだね。」その博物館は、ずーっと見ていてもあきない、それくらいおもしろかった。

美しさ

先生のおっしゃっていた、「美しさは、その人の存在があって、はじめて美しい」という言葉がすごく、頭に残っている。

華やかさ

先生に、私は華やかな世界に行きたいといった。すると、先生は、「華やか」という意味は分かる?とおっしゃった。「華やか」は人の心が作り出すもの。一輪の花はきれいというけれど、華やかとは言わないでしょう。華やかな人は、毎日毎日、ひとつのことを続けている。ある日は、きれいだったけれど、次の日台風がきてしまったら、それは華やかではない。感情の起伏に流されず、続けること。今日からやってごらん。と教えてくださった。

見方を変えればこの世はすべてダイヤモンド⑥

さみしい

「さみしい」という言葉には「淋しい」と「寂しい」がある。この二つの漢字の使い方はいつも私にはよくわからなかった。でも、先生が”涙する淋しいと” もうひとつあるでしょうと言っている言葉を聞いてはじめてその意味が分かった。「あー、淋しいよ!!」泣くとき(例えば、友達との別れなど具体的に何かあったとき)と、もうひとつその人が感じた寂しいがあるんだなと思った。私は、寂しいの情景を想像すると何となく父の背中を思い出す。

間違えはダイヤモンド

先生は、間違えはダイヤモンドと言う。間違えが、明確に分かれば、その問題は解けていると教えてくれた。だから、中学や高校生の頃、テスト勉強はあまりしなかったけれど、返ってきたテストの間違えたところをコピーして、切り張りし、徹底的に分析していた。

1が大事

2チームに分かれ、各チーム1~5の5枚のカードを使って勝負をし、数が大きいほうが勝ちというゲームをした。1~5全てのカードを1回ずつ使わなければいけない。当然カードを出す順番が鍵となる。先生は1が1番大事だという。1を1に使ってしまうのではなく、1を5の力にして使うことを考える。これをテストに置き換えると早く自分の弱点を知ることが大事。また、人生に置き換えれば、日々の小さな小さなことを続けることが大事という。

カードゲームからたくさん学んだ。短い1度しかない勝負のときは、最初にどんなことがあっても勝つことが大切と実践を通して知った。先生は、受験は?とか恋は?といろいろ例えて教えてくださった。中でも印象的だったお話は、宮本武蔵の勝負。

点・線・面

先生に、算数の問題にも、大学のレポートにも、すべて、点と線と面があると教えてもらった。よく、先生は「わからなくなったときに、どこにもどるかがわかるようになったら、おおきい」とおっしゃるけれど、点、線、面という段階がしっかりと理解できていたら、どこに戻るかは分かるようになるのかもしれないと思った。

3色のザリガニ

小学三年生の頃、先生は、3匹のザリガニの水槽に、それぞれ、赤、青、緑のおりがみを貼ってごらんと言った。その通りに実行してみると、一週間もしないうちに、赤いザリガニと青いザリガニと緑のザリガニになった。(見比べてみるとはっきりとわかった。)よく、先生が「環境が大きい。」と言っていた意味が、そのとき何となくだけどわかった気がした。

見方を変えればこの世はすべてダイヤモンド⑦

ありがとう

「ありがとう」と「うれしい」の言葉の違いを知った。「ありがとう」は相手に伝える言葉。「うれしい」は褒められたときに言う言葉。

子どもの成長記録と性格・性質は何歳からつくられたか

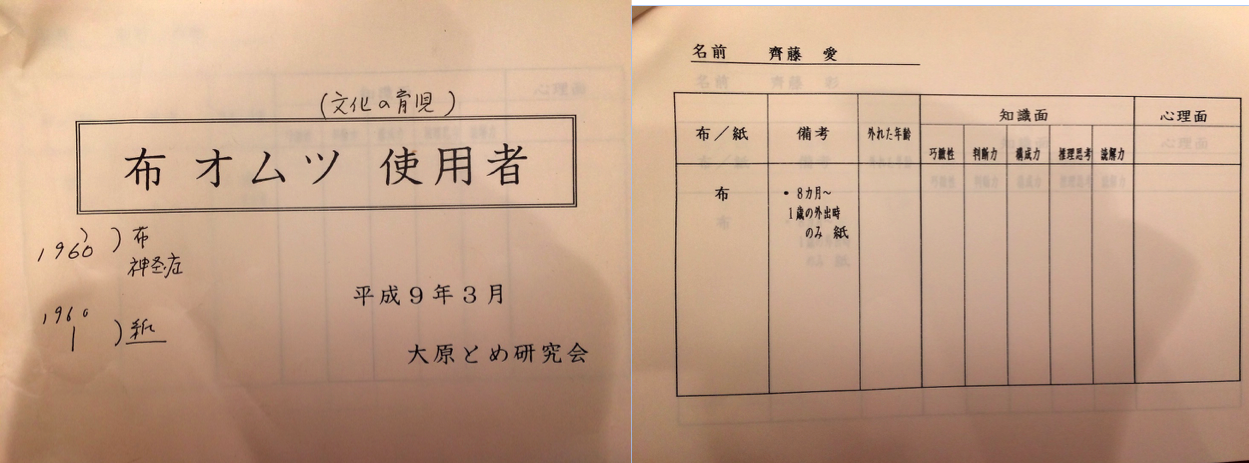

<データ資料>

平成9年3月(今から19年前)の子供一人一人の育児記録資料の一部です。記録の項目は『遊び』『絵』『生育環境』『食生活』『オムツ(紙/布)』『母親自身の両親との関わり、幼児期の記憶』『母親自身が見た夢の中で強く記憶に残っているもの』等があります。

今回は、オムツに関する記録の一部を写真で掲載致しました。

大原敬子の非公式のサイト、ホームページが出ておりますが、一切、当事務所とは関係ありません。

なお、大原敬子ホームページは当ホームページのみです。

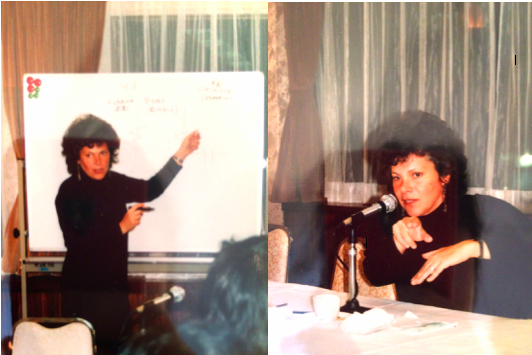

ハーバード大学ランガー教授 当教室 御訪問

加瀬初代国連大使・ エレノア・ランバードとの出会い

お別れの会 喪主:外交評論家 加瀬英明氏(中央) 総合司会:大原敬子(写真右)

アーサー・ゴールデン・ザルツバーガーとの出会い

映画『SAYURI』の原作者。監督はスティーブン・スピルバーグ。ボストンハーバード大学近郊。

マッキントッシュフェスティバル(ボストン会場)にて。アーサー・ゴールデンと大原敬子

1995年、この当時はまだ『SAYURI』の執筆中。

2000日回峰行・酒井雄哉大阿闍梨との出会い

あきらめない心を学ぶ。比叡山飯室谷不動堂にて。

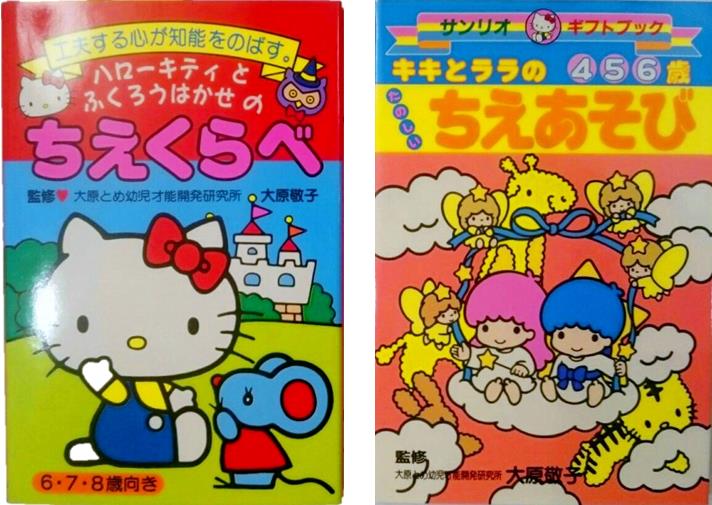

《今も生き続けている”サンリオの本”から見える教室の原点》

今から30年前にサンリオからこのような本が出版されました。

私はまだ生まれていませんでした。

その問題を見たときに、とても難しく新鮮でした。

内容はこちらに掲載いたしました。

皆さんぜひやってみてください!

中国,韓国,台湾では大原式をこのような文章で紹介されています。

一部抜粋を掲載致します。

日本のみならずアジア全域で大原敬子幼児教室は、長い間、

「育児問題、家族問題を解決する」として、日本と他のアジア諸国の

数十万人に有名。

大原敬子は母子間のコミュニケーション五感教育による才能啓発を追求していた

おばあちゃん大原とめ夫人の理念を奉じ、大原とめ研究会代表として

幼児教育実践に力を入れている。

長い間ニッポン放送電話人生相談で歩んできたが、

現在は「女子大学講座」で人気を得ている。

祖母大原とめの哲学継承。母と子の追求。新しい教育の実践に取り組んでいる。

教育、幼児教育、女性を刺激するために、五感とコミュニケーションする。

彼女の本は、独自の主張をしているため、読者の心をつかみます。

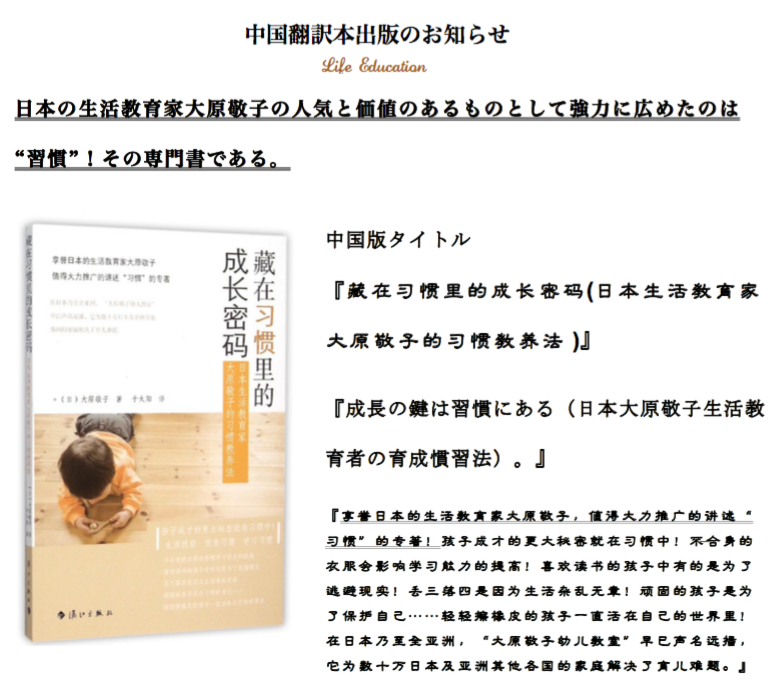

大原敬子 韓国 台湾 中国 翻訳本

「今のままではイヤと思ったとき読む本」が韓国で新たに翻訳本として出版されます。

海外で翻訳された大原の本を調べたところ、訳されている本にある特徴がみられます。

大原の出版物は、『教育本』、『人生の精神論(コミュニケーション、言語、行動心理学)』、

『美とマナー(ファッション、料理、文化)』の3つの分野の系統の本が出版されています。

翻訳された本は、この3つの分野が明確に選ばれています。

ひとつの国から最低4冊、多くは15冊出版されている本の傾向をピックアップしました。

韓国では「人生の精神論(コミュニケーション、言語、行動心理学)」の分野が翻訳されています。

台湾では「美とマナー(ファッション、料理、文化)」の分野が翻訳されています。

中国では「教育本」の分野が翻訳されています。

3000年という気が遠くなるような長い長い人間の歴史の中で受け継がれている中国が、

大原の出版物の3分野のうち教育だけをとりあげて翻訳しているところに中国ならではと納得しました。

ひとりの筆者が、3つの分野を書いていたことで、このような形がみえたのではないかと思いました。

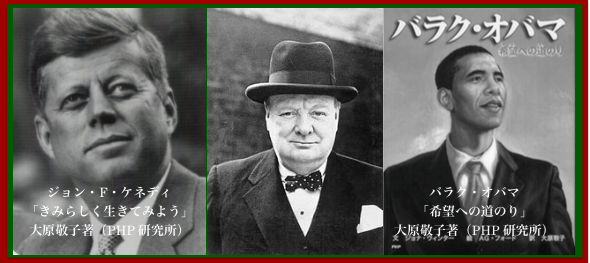

私は、チャーチル、ケネディを個人的に尊敬、崇拝しております。

オバマ大統領の翻訳をしたとき、ケネディ大統領の翻訳をしたとき

その言葉の中にチャーチルの精神をつよく感じました。

徹底的にチャーチルの演説、ケネディの演説、オバマ大統領の言葉集を収集し、分析しました。

その言葉は、勇気、愛、美しさ、行動、決断という5つの共通した言語がありました。

人生には、生きていれば、どうにもならない苦しみ、越えられそうもない困難、

それはチャーチル、ケネディ、オバマ大統領だけが特別ではなく、

一般の私たちにも重なり合うところがあります。

この3人の珠玉の言葉から生きる勇気をもらってくれればうれしいです。

諦めずに、今、このひと時を、歩いて頂ければと思います。

Never, Never, Never Give up.(決して、決して、決して諦めない。)

ーWinston Churchill

But let us begin.(それでも、始めようではないか)

So let us persevere.(だから、やり抜いてみようではないか)

Can be done.(成し遂げる)

ーJohn F. Kennedy

Change Yes We Can!(我々は変わる事ができる!)

ーBarack Obama

詳しくはこちらジョン・F・ケネディ 「君らしく生きてみよう」をご覧ください。

※チャーチルとケネディの共通の言葉を資料の中から5つ更新しました。(2015.1.14)

《教室の特徴》

— 蒔いた種のように花が咲く —

学問はただ学ぶことだけではなく

豊かな食生活が土台にあることが大切です。

豊かな食生活は、愛です。

人は愛につつまれたとき、今日も頑張ろうというエネルギーが生まれるのです。

勉強はただ、机に座って10時間学習することではないのです。

愛につつまれているから、その愛にこたえようとする力が出ます。

● ジョン・F・ケネディ「君らしく生きてみよう」を出版しました。

|

道はけわしくても

「大西洋を越えた協力」 |

|---|

○ジョン・F・ケネディ 「君らしく生きてみよう展」の様子はこちらをご覧下さい。

○ジョン・F・ケネディ 出版および足跡をたどる旅の記者会見の感想を書きました。

たくさんの方に読んで頂けたら嬉しいです。

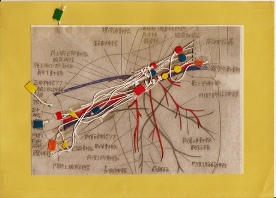

【医学の道】ミカちゃん りよこちゃん みなみちゃん

|

2月24日、私と大原先生の思い出日記の中で”ミカちゃんがつくった解体新書”について書いたところ、日記を読んで下さった方から、見てみたいというお問合せを頂きました。

|

|---|

Amenity Communication Group

大原式幼児教育 教育理念

大原敬子幼児教室(大原とめ研究会/遊育会)教育理念

『自然は知恵の宝庫』『子どもは天才だ!』を提唱した在野の平凡なおばあちゃん、大原とめの教育理念が基盤となっています。大原敬子は、この曾祖母大原とめの生き方を継承し、30年に至りました。大原式は机上の学習ではありません。素朴なとめおばあちゃんの生きた実践学、無形から有形を作り出す知恵の学習を伝えています。

継承者:大原敬子